|

Fig.1 (兵庫県篠山市・用水路脇 2008.3/25)

|

|

Fig.2 (兵庫県篠山市・用水枡 2015.3/16)

ふつう日陰〜半日陰の湿地から、用水路脇、山地の渓流畔、ときに水田にまで広く生育する多年草。

茎は長く地表を這って花茎は立ち上がり、高さ5〜20cm。全体に柔らかく無毛。

葉は対生し、卵円形〜広卵形で、4〜8対の鈍鋸歯があり、長さ幅ともに4〜17mm、基部は円形または切り形。

花茎上部の苞葉は葉とほぼ同形で、基部は淡黄緑色〜淡黄色を帯びることが多い。

花被はやや密につき、花弁はなく、萼片は淡黄緑色〜黄色で直立し、雄蕊4個、雌蕊の柱頭は2岐する。

果実は嘴状に直立して左右不同。

種子は卵形、茶褐色で光沢があって、1稜あり、表面に乳頭状突起を密布する。

近似種 : ヤマネコノメソウ

■分布:北海道、本州、四国、九州、千島

■生育環境:日陰〜半日陰の湿った林縁や林床。夏場には半日陰となる水田の畦、用水路脇など。

■果実期:3〜5月

■西宮市内での分布:近隣の神戸市や三田市には分布するが、市内では確認できていない。

|

|

↑Fig.3 ネコノメソウの花茎頂部。(兵庫県篠山市・用水路 2008.3/25)

苞葉はヤマネコノメソウのように横に広がらず、左右対になった鈍鋸歯があり、葉とほぼ同形。

苞葉の基部は淡黄緑色〜淡黄色に色づく。

|

|

↑Fig.4 花被。(兵庫県篠山市・用水路脇 2008.3/25)

花弁はなく、淡黄緑色〜黄色の萼片4個が直立する。

雄蕊の数は4個と安定しており、ヤマネコノメソウのように8個つくことはない。

画像の個体は日なたに成育していたもので、黄色味が強く、萼片も黄色になっている。

|

|

↑Fig.5 花後に形成される果実。(兵庫県篠山市・用水路脇 2007.4/13)

2個の心皮のうち、外側のものがやや大きくなる。心皮は柱等部分が嘴状にとがり、横にふくらむ。

|

|

↑Fig.6 熟して開いた果実。(兵庫県篠山市・湿地 2007.5/16)

中にある種子は雨滴によって飛び出したり、流れ出たりして散布される。

|

|

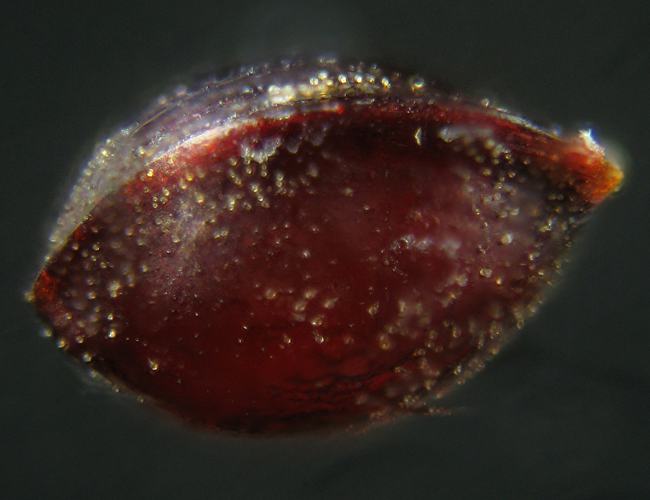

↑Fig.7 種子(兵庫県姫路市・渓流畔 2014.5/8)

種子は卵形、茶褐色で表面には光沢があり、長さ約0.7mm、1稜がある。

|

|

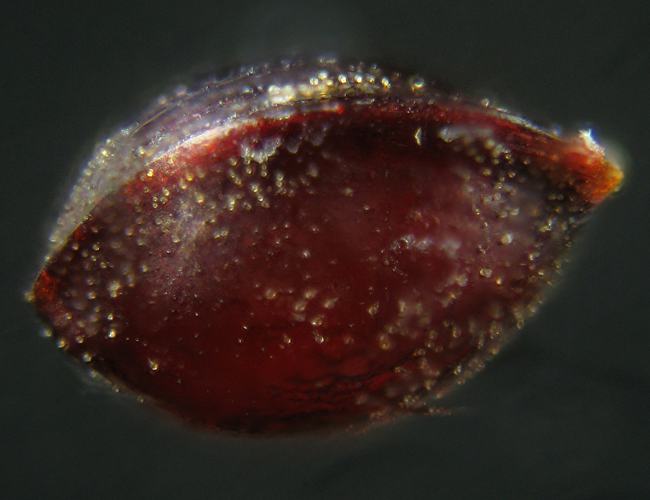

↑Fig.8 種子の拡大(兵庫県姫路市・渓流畔 2014.5/8)

図鑑には乳頭状突起が密生するとあるが、乳頭状突起の無い部分やまばらな部分もある。

しかし、おそらくは変異の範疇だろう。

|

|

↑Fig.9 茎に対生する葉。(兵庫県篠山市・用水路脇 2008.3/25)

葉は茎に対生し、互生して葉をつけるヤマネコノメソウと容易に区別がつく。

また、茎にはヤマネコノメソウに見られるような軟毛はない。

葉縁は内側に曲がることが多い。

陽の当たる場所で生育するものは、画像のように茎が赤味を帯びることが多い。

|

|

↑Fig.10 抽水状態で生育するネコノメソウ。(兵庫県篠山市・用水路 2008.3/29)

ネコノメソウはヤマネコノメソウよりも湿地環境によく適応し、水路などで抽水状態で生育するのを見かけることも多い。

抽水状態のものは、湧水が多少でも流入するような水路で見られることが多い。

水中から多数の花茎を直立して群れ咲く姿は美しい。

|

|

↑Fig.11 冬期のネコノメソウ。(兵庫県篠山市・溜池跡の湿地 2008.2/21)

雪が融けたばかりの溜池跡に生育する個体。

茎は地表を這い、葉腋から盛んに分枝している。

|

|

Fig.12 湿地内の細流脇に生育するネコノメソウ。(兵庫県篠山市・溜池跡の湿地 2008.3/29)

かつては小さな溜池だった場所が、管理放棄されて山から土砂が流入して湿地となっている。

周囲は杉の植林と落葉樹に囲まれた半日陰的環境で、典型的な湿生植物は少なく、山地の渓流に見られる植生に近い。

画像に見えるキツネノボタン、オオバタネツケバナのほか、流れ込み部分にはワサビ、ウマノミツバ、ミヤマカンスゲ、ヤマネコノメソウが見られる。

溜池土堤の斜面にはリョウメンシダ、キジノオシダなどのシダ類が見られ、杉の植林部分にはイチリンソウ、セリバオウレンが見られた。

|

|

Fig.13 用水路脇に出来た小湿地に群生するネコノメソウ。(兵庫県篠山市・用水路脇 2008.3/29)

果樹園の土手の下を流れる用水路脇に、少量の湧水によってできた小湿地があり、そこにネコノメソウが群落をつくっていた。

よく日の当たる場所で、苞葉は黄色を帯びて、そこだけが春真っ盛りのように見えた。

ここではキツネノボタン、ウマノアシガタ、セリ、カキドオシ、イグサ、ゲンゲ、シロツメクサ、ヘビイチゴ、コケオトギリなどの一般的な水田雑草とともにに見られた。

|

|

Fig.14 用水路内に生育するネコノメソウ。(兵庫県篠山市・用水路 2008.4/13)

3面コンクリートの用水路であるが、かなりの年月を経ており、底面には大量の土砂が溜まっており、

ネコノメソウは流れの緩やかな場所で群生している。

水路内にはセリ、コモチマンネングサ、キツネノボタン、オオバタネツケバナ、ショウブなどが確認できた。

|

|

Fig.15 湿った斜面に群生するネコノメソウ。(兵庫県篠山市・溜池跡の斜面 2008.4/13)

山間の溜池跡の樹林が覆いかぶさる斜面で、大きな群生をつくっていた。

斜面は堆積岩が破砕されて蓄積した砂利混じりの土質。

そばにはオドリコソウ、ラショウモンカズラ、マムシグサ(広義)、ムラサキケマン、ミヤマカンスゲなどが見られる。

|

|

Fig.16 湧水池で沈水状態で生育するネコノメソウ。(兵庫県篠山市・湧水池 2009.2/11)

ネコノメソウは沈水状態に対してもある程度の耐性があるようだ。

ここではオオバタネツケバナ、セリ、オオカワジシャ、オランダガラシなども完全に沈水状態で見られる。

ネコノメソウは砂防ダム内の溜りで沈水状態で生育するものも見ており、一度葉面の気孔がどうなっているのか調べる必要がありそうだ。

沈水状態のものと陸生状態のものでは葉の形自体はたいした違いはない。

画像のものは茎頂部に花芽ができており、水中で正常に開花して結実するのか興味深いところだ。

|

【引用、および参考文献】(『』内の文献は図鑑を表す。『』のないものは会報誌や研究誌。)

大場秀章, 1982. ユキノシタ科ネコノメソウ属. 佐竹義輔・大井次三郎・北村四郎・旦理俊次・冨成忠夫 (編)

『日本の野生植物 草本2 離弁花類』 p.157〜161. pls.147〜150. 平凡社

村田源, 2004 ユキノシタ科ネコノメソウ属. 北村四郎・村田源『原色日本植物図鑑 草本編(Ⅱ) 離弁花編』 p.138〜143. pls.34.

牧野富太郎, 1961 ネコノメソウ. 前川文夫・原寛・津山尚(補遺・編) 『牧野 新日本植物図鑑』 235. 北隆館

高橋秀男・長谷川義人. 2001. ユキノシタ科ネコノメソウ属. 神奈川県植物誌調査会(編)『神奈川県植物誌 2001』 792〜797. 神奈川県立生命の星・地球博物館

小林禧樹・黒崎史平・三宅慎也. 1998. ネコノメソウ. 『六甲山地の植物誌』 132. (財)神戸市公園緑化協会

村田源. 2004. ネコノメソウ. 『近畿地方植物誌』 95. 大阪自然史センター

福岡誠行・布施静香・橋本光政・黒崎史平・若林三千男 2002. ネコノメソウ. 兵庫県産維管束植物4 ユキノシタ科. 人と自然13:135. 兵庫県立・人と自然の博物館

最終更新日:10th.May.2015

|