休耕田、用水路脇、溜池畔、湿地、河川敷などに生育する1年草。

茎は直立し、枝を分け、無毛、高さ30〜80cm。

葉柄は短く、葉身は披針形〜長卵形、両端は細まり、毛が無いか、または中央脈と縁に短毛が生え、両面には透明な小腺点が見られる。

葉身の長さは3〜10cm、幅0.7〜2cm、後を引く強い辛味がある。托葉鞘は筒状膜質で、口部には短い縁毛がある。

総状花序は頂生または腋生して、細長く、ややまばらに花をつけ、上部は下垂し、長さ4〜10cm、花被は4〜5裂し、白色または淡黄緑色、

つぼみや果実期では先が赤味を帯び、腺点が密にあり、長さ2.5〜4mm。雄蕊は6個。柱頭はふつう2岐。

痩果はふつうレンズ状で、卵形または卵円形、細かい縮緬状の隆起があり、光沢はなく、暗褐色、長さ2.5〜3.5mm。

食用とするヤナギタデは変・品種のムラサキタデ、ヒロハムラサキタデ、アイタデ(染料を取るアイタデとは異なる)、サツマタデ、アザブタデ、イトタデなど。

このうち赤紫色のものはムラサキタデ、ヒロハムラサキタデ、サツマタデで、緑色のものはアザブタデ、アイタデ、イトタデで用途により使い分けられている。

よく似たものにボントクタデ(p. pubescens)がある。

花序はヤナギタデよりまばらで、葉や茎に短い伏毛があるものが多く、托葉鞘の基部には明瞭な伏毛がある。

痩果は長さ2〜2.5mm、ふつう3稜形。葉には辛味はない。

近似種 : ボントクタデ、 サイコクヌカボ、 ハルタデ、 サナエタデ、 イヌタデ

■分布:日本全土 ・ 北半球に広く分布

■生育環境:休耕田、用水路脇、溜池畔、湿地、河畔など。

■花期:7〜12月

■西宮市内での分布:山地帯を除いた市内全域に普通。

茎は各節からよく分枝する。冬期に採集しているので、茎が赤く色づいている。

葉柄は短く、葉身は披針形〜長卵形、両端は細まり、両面共に毛がない。

両面ともに非常に微小な腺点がある。葉縁には上向きの短毛が見られる。

膜質で円筒形。筒部の上方には脈上に伏せ毛が見られるものもあるが、基部は無毛。筒部脈間には腺点がある。

口部の縁には筒部よりも短い毛がある。

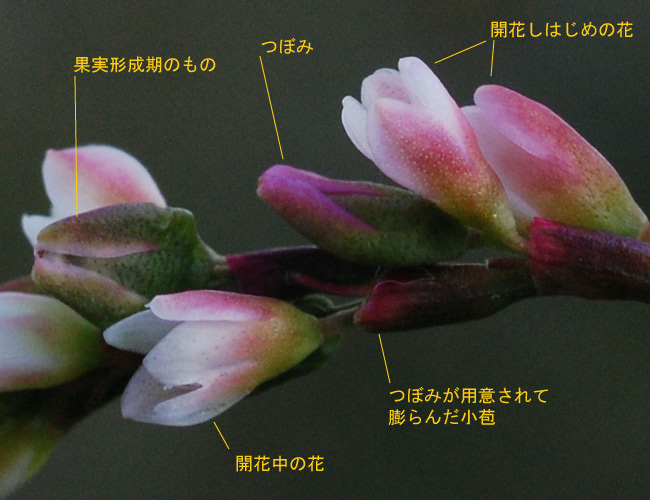

開花しはじめの花序にはごくまばらに花がついている。

花被(萼)は4〜5裂(花被片)し、白色または淡黄緑色、中部は淡紅色で、基部は淡緑色。

花被表面には腺点があり、開花しはじめや開花中の花被片の腺点は透明。つぼみや果実期のものは腺点が黒く見える。

花序の小苞からは約3個の花が次々と順に現れて開花する。

雄蕊は6個。柱頭はふつう2岐。柱頭が3岐する花は3稜形の種子をつくると予想される。

ヤナギタデは花期が長く、かなり寒くなっても開花している個体や集団を見る。

冬期の花序では間も無く寒さによって枯れてしまう危機感からか、花序の小苞から複数の花を間を置かずに出すため

花序は密に花を付けているように見える。

痩果はふつうレンズ状で、卵形または卵円形、暗褐色、長さ2.5〜3.5mm。

表面には細かい縮緬状の隆起があるため、肉眼では光沢がないように見える。

楕円形で円頭の双葉のほか、本葉が1〜2枚出ている。タデ酢や刺身のつまなど食用に利用されるのは、本葉が出る直前のもの。

一部に食害があるが、タデが好きな昆虫もいるのだろう。

花期が長いヤナギタデは種子生産量も半端なものではないのだろう。

前年にヤナギタデが見られた場所では、このように集団で発芽しているのを見ることができる。

湧水起源で水温が低いためか、草体は美しく紅葉していた。

葉の表と裏に1匹づつ(雌雄のペアか?)止まって、葉を後食していた。

撮影している間は葉に止まっていてくれたが、撮影を終えて採集しようとするとすぐに葉上からポロリと落ちて姿をくらましてしまった。

画像を「人と自然の博物館」のSさんに見て頂いたところ、サルゾウムシの仲間だろうとのことだった。

サルゾウムシの仲間にはタデ科を食草とする種が数種いるようである。

お忙しい中、画像を見て頂いたSさんには感謝いたします。