中栄養な湿地、湿田、休耕田、溜池畔などの水辺に生育する1年草。高さは50〜100cmになる。

頂部の花序は長く垂れ、疎らに小花を付け、花被は5つで白〜淡紅色で基部は緑色を帯びることが多い。

茎は円柱形で赤味を帯びることが多く、伏毛を散生する。

葉は広披針形で短い葉柄があり、両面の脈上と辺縁に伏せ毛がある。葉の表面中央部には「八」の字型の暗斑を有することが多い。

托葉鞘は筒状。縁毛は筒部の約1/2の長さ。筒部にも伏せ毛がある。

近縁種のヤナギタデと似るが、茎や葉の脈上や辺縁、托葉鞘基部に伏せ毛がある点、ヤナギタデのような辛味がないことなどで区別は容易。

近似種 : ヤナギタデ、 サイコクヌカボ、 ハルタデ、 サナエタデ、 イヌタデ

■分布:本州、四国、九州、沖縄 ・ 中国、マレーシア、インド

■生育環境:湿地、水田、溜池畔などの水辺。

■花期:9〜10月

■西宮市内での分布:北部の棚田周辺で見られるが多くはない。

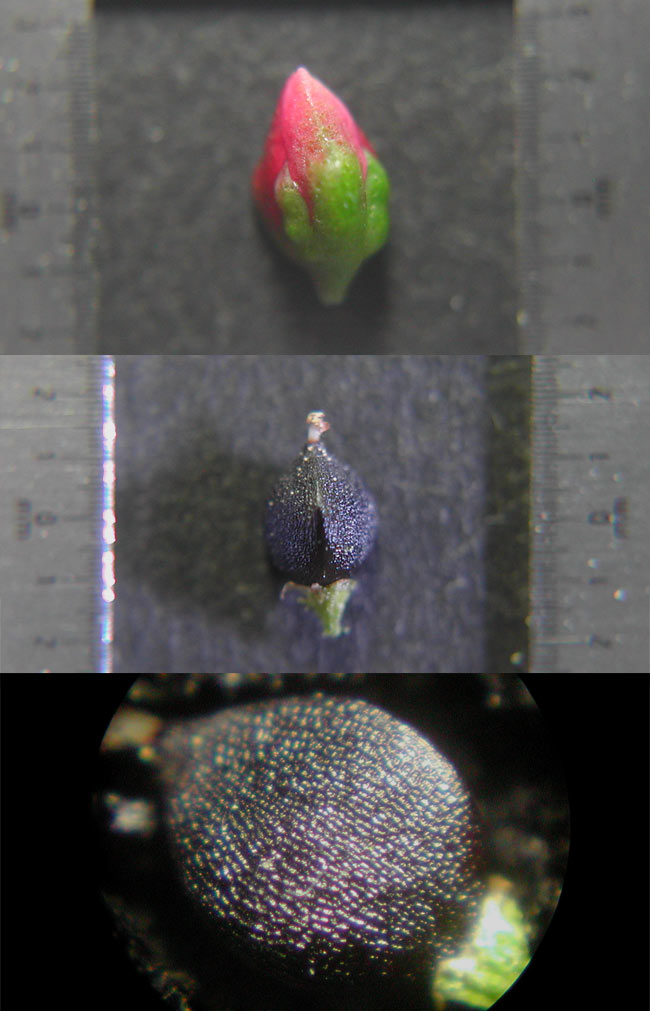

花序中軸の鞘に2〜4花付く。花被の外側は鮮紅色で良く目立つ。

葉身はヤナギタデよりも丸みを帯び、葉幅が広く感じられ、画像のものには見られないが、「八」の字型の暗班を有することが多い。

上部の伏毛は疎らで、やや粗い。

中:花被を取り除くと種子が現れる。種子は黒色で3稜あり、長さ3mm前後。

下:種子の表面にはほぼ四角形の網目模様があり、隆起は明瞭。