| オオクジャクシダ | Dryopteris dickinsii (Fr. et Sav.) C. Chr. | ||

| 里山・山地・林床のシダ | オシダ科 オシダ属 |

|

||

|

Fig.1 (兵庫県篠山市・植林地の林床 2013.6/17) 低山〜山地のやや湿った林床に生育する常緑性シダ。 根茎は短く、直立して、葉を叢生し、鱗片をつける。 葉柄は長さ10〜20cm、基部に密に、上部にまばらに鱗片をつける。 鱗片は赤褐色〜褐色、線状披針形〜長楕円形、先端に向かって急に狭くなり、長さ0.4〜1cm、全縁かごく稀に突起がある。 葉身は単羽状複生、倒披針形、上から1/4くらいのところが最も幅広く、急鋭尖頭、長さ40〜70cm、幅13〜23cm、下部の羽片は短くなる。 羽片は20〜30対つき、三角状線形、長さ8〜11cm、幅1.6〜2cm、基部は幅広いくさび形〜切形、短柄または無柄、先端に向けてしだいに狭くなり、鋭尖頭、 縁は浅〜中裂するか粗い鈍鋸歯縁で、裂片は円頭、少数の鋸歯がある。 葉脈の表面は著しくくぼんで浅い溝があり、下面には微小は鱗片がある。葉質はやや厚い紙質、黄緑色。 ソーラスは羽片辺縁寄りに広く散在し、苞膜は腎円形、全縁。染色体数'n'=82の4倍体無融合生殖。 イワヘゴ(D. atrata)は鱗片がふつう黒褐色〜光沢のある黒色で、縁に突起がまばらにあり、ソーラスは羽片全面に散布する。 イヌイワヘゴ(D. cycadina)は葉柄基部の鱗片が明るい褐色。ソーラスは羽片全面に散布する。 ツクシイワヘゴ(D. commixta)は羽片の数17〜18対、鱗片には光沢なく黒褐色〜淡黒色、苞膜の発達は悪い。本州、四国では稀。 キヨズミオオクジャク(D. namegatae)はイワヘゴとオオクジャクシダの中間的な特徴を持つ稀な種で、鱗片はは黒色硬質でほぼ全縁、 ソーラスは辺縁と中間から羽軸よりにつき、葉脈上面が著しくくぼむ。 ツクシオオクジャク(D. handeliana)は全体小型で、鱗片は淡い茶色、上部羽片は急に狭くなって頂羽片状の部分をつくる。 ソーラスは小さく、縁に沿って2列に並ぶ。分布は山口県、高知県、九州。 オオクジャクシダを片親とする推定自然雑種に以下のものがある。 ナンゴクオオクジャク(D. × satsumana)はツクシイワヘゴとの雑種。九州。 ヨコグラオオクジャク(D. × kousaii)はツクシオオクジャクとの雑種。高知県 イノウエシダ(D. × yasuhikoana)はオシダとの雑種。京都府。 ハコネオオクジャク(D. × kousaii)はオクマワラビとの雑種。 以上のうちハコネオオクジャクのみが兵庫県から数ヶ所で記録がある。 近縁種 : イワヘゴ、 イヌイワヘゴ、 ツクシイワヘゴ、 ワカナシダ、 キヨズミオオクジャク、 ツクシオオクジャク、 タニヘゴ ■分布:北海道、本州、四国、九州 ・ 中国(揚子江流域) ■生育環境:低山〜山地のやや湿った林床など。 |

||

|

||

|

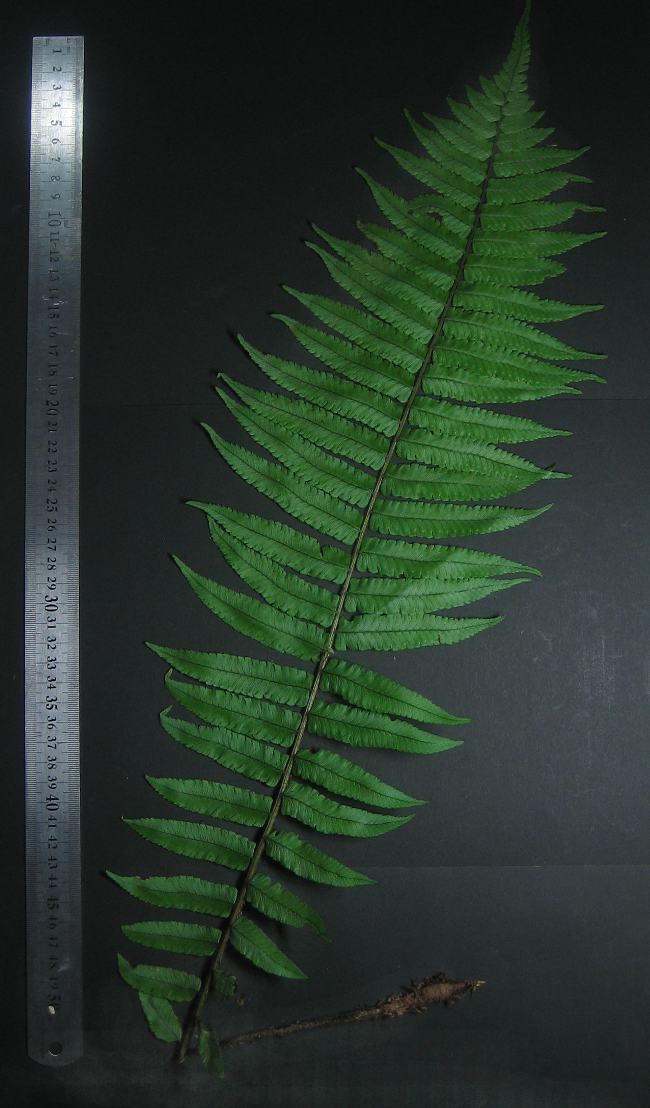

↑Fig.2 地上部標本。(兵庫県篠山市・植林地の林床 2013.6/17) 葉身は単羽状複生、倒披針形上から1/4くらいのところが最も幅広く、急鋭尖頭、下部の羽片は短くなる。葉質はやや厚い紙質、黄緑色。 羽片はふつう20〜30対つき、最下羽片はイワヘゴのように下向きにはならない。葉柄は長さ10〜20cmと短い。 |

||

|

||

|

↑Fig.3 基部。(兵庫県香美町・植林地の林床 2015.10/30) 翌年に伸びる新葉が褐色の鱗片に覆われている。 |

||

|

||

|

↑Fig.4 葉柄基部の鱗片。(兵庫県篠山市・植林地の林床 2013.6/17) 鱗片は赤褐色〜褐色、線状披針形〜長楕円形、先端に向かって急に狭くなり、長さ0.4〜1cm、全縁かごく稀に突起がある。 |

||

|

||

|

↑Fig.5 中軸の鱗片。(兵庫県篠山市・植林地の林床 2013.6/17) 中軸の鱗片は線状披針形、縁に突起はほとんどない。 |

||

|

||

|

↑Fig.6 羽片。(兵庫県篠山市・植林地の林床 2013.6/17) 羽片は三角状線形、基部は幅広いくさび形〜切形、短柄または無柄、先端に向けてしだいに狭くなり、鋭尖頭。 |

||

|

||

|

↑Fig.7 羽片の拡大。(兵庫県篠山市・植林地の林床 2013.6/17) 縁は粗い鈍鋸歯縁、または浅〜中裂し、裂片は円頭、少数の鋸歯がある。 葉脈の表面は著しくくぼんで浅い溝がある。 葉面に見える粒は胞子が散ったもの。 |

||

|

||

|

↑Fig.8 羽片裏面のソーラス。(兵庫県篠山市・植林地の林床 2013.6/17) ソーラスは羽片辺縁寄りに広く散在し、苞膜は腎円形、全縁。 画像のものは胞子の飛散が著しい。 |

| 生育環境と生態 |

|

||

|

Fig.9 植林地の林床に生育するオオクジャクシダ。(兵庫県篠山市・植林地の林床 2013.6/17) 北面する山麓の社寺に接した植林地で、周縁にはツクバネガシの巨樹が残存する湿った林床に数個体が生育している。 丹波地方ではオオクジャクシダが生育する林内には他のシダも多く、画像に見られるベニシダ、ヒロハイヌワラビ、ミゾシダのほか、オクマワラビ、 ハコネオオクジャク(オオクジャクシダ×オクマワラビ)、イノデ、ハリマイノデ(サイゴクイノデ×サカゲイノデ)、オオベニシダ、ヤマイタチシダ、 イワガネゼンマイ、シケシダ、シケチシダ、ハリガネワラビ、フユノハナワラビ、モトマチハナワラビが生育し、ムロウテンナンショウ、ヤブラン、 ジャノヒゲ、ミヤマナルコユリ、ホウチャクソウ、ウバユリ、シャガ、ナキリスゲ、ニシノホンモンジスゲ、ミヤマカンスゲ、ハナタデ、ミズヒキ、コアカソ、 ミヤマチドメ、オオバタネツケバナ、タチツボスミレ、ナガバノタチツボスミレ、ネコノメソウ、ドクダミ、ナガバモミジイチゴ、フユイチゴ、ケヤブハギ、 ガンクビソウ、フキ、ミズタビラコなどの草本類が見られた。 |

||

|

||

|

Fig.10 植林地の林床に群生するオオクジャクシダ。(兵庫県香美町・植林地の林床 2015.10/30) シカの食害が目立ち始めている場所だが、オオクジャクシダなどのオシダ科シダ類は健在で、細流脇で群生していた。 同所的にはシカの忌避植物であるイワヒメワラビ、コバノイシカグマ、オオバノイノモトソウ、マツカゼソウ、オタカラコウのほか、ベニシダ、 トウゴクシダ、イノデ、サカゲイノデ、ジュウモンジシダ、リョウメンシダ、イワヘゴなどのイノデ科のシダが見られるが、草本類は少なく、 ミヤマカタバミ、ツルハコベ、ネコノメソウなどの小型の草本が目立つ。 |